レーザー回折・散乱法(LD)

ナノメートルからミリメートルサイズまでの粒子径分布(粒度分布)測定技術

ナノメートルからミリメートルサイズまでの粒子径分布(粒度分布)測定技術

レーザー回折法(レーザー回折・散乱法)は、工業分野で最もよく利用されている粒子径分布(粒度分布)測定技術です。 このページでは、レーザ回折法の特長・原理等、基礎について学んでいただけます。

レーザー回折・散乱法の原理説明から、マスターサイザー測定時の注意点まで解説した粒子計測セミナーの学習コンテンツをご紹介します。

レーザー回折・散乱法では、測定時に試料粒子の屈折率と光吸収率(両者合わせて複素屈折率)、そして分散媒の屈折率の値を入力します。レーザー回折法では、測定された散乱パターンを、理論的な散乱パターンと比較しますが、この理論的な散乱パターンをミー散乱理論で計算する際に、これらのパラメーター入力が必要だからです。

入力するパラメーターが変わると、測定結果も変わります。特に、数μm以下の小さなサンプルでは、入力する屈折率によって、粒子径分布(粒度分布)が大きく変わります。逆に100μm以上の大きなサンプルでは、どの屈折率を入力しても、ほぼ同じ結果が得られます。このような試料では、屈折率の入力を必要としない、Fraunhofer回折理論を用いて、理論的散乱パターンを計算して、粒子径分布(粒度分布)を求めることも可能です。光学パラメーターの値や、計算理論は、測定後に変更して、粒子径分布(粒度分布)を再計算することも可能です。

試料や分散媒の屈折率・吸収率の値は、文献などで公開されているデータを使用しても良いですし、ソフトウェアに内蔵されているデータベースから選択しても良いです。試料の屈折率が不明の場合、さまざまな屈折率を用いて、粒子径分布(粒度分布)を計算し、その粒子径分布(粒度分布)の妥当性(画像法やDLSなど、他の測定手法で測定した粒子径分布(粒度分布)データとの整合性)や、その粒子径分布(粒度分布)のときに「あるべき理論的散乱パターン」と実際の散乱パターンの一致度グラフ(フィッティンググラフ)などを、総合して入力するパラメーターを決定します。ある試料を測定する際には、その試料用に決定した常に同じパラメーターを使用することで、試料の粒子径分布(粒度分布)の違いを評価することができます。

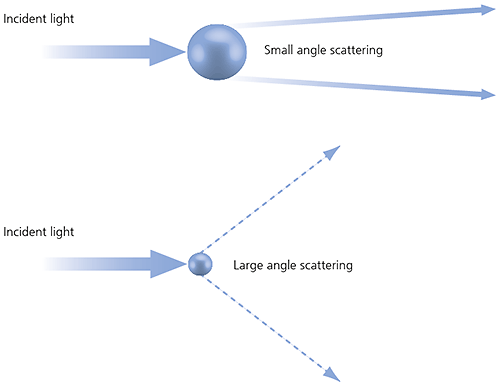

レーザー回折・散乱法では、気中または液中で、粒子試料を測定したい粒子サイズまで分散し、そこにレーザー光を照射して、試料により散乱される光の強度の角度依存性を測定することで、試料の粒子径分布(粒度分布)を測定します。 下図に示すように、試料が大きな粒子の場合、レーザー光に対して小さい角度に強い光が散乱されます。試料が小さい粒子の場合は、大きな角度にも光が散乱します。 そこで、さまざまな角度における散乱光強度データを測定し、散乱光強度の角度依存性(散乱パターン)を求めます。これを、さまざまな大きさの球状粒子について理論的に計算された散乱パターンと比較することで、粒子径分布(粒度分布)を計算します。理論的な散乱パターンの計算には、Mie理論という計算式を使用します。粒径は体積相当球の直径として報告されます。

レーザー回折・散乱法では、サンプリングの方法として、乾式測定と湿式測定があります。乾式測定は、サンプルを気体中に分散した状態で測定し、粒子径測定では、液体中にサンプルを分散させて行われます。

湿式測定では、粒子径測定は、液体の分散媒にサンプルを分散させて行うため、液体の剪断力によって粒子が分散され、凝集している粒子を凝集したままの状態で測定したい場合、正確な粒子径を測定することができません。

乾燥粉体の粒子径測定では、サンプルを液体に分散させずに、気中で測定します。そのため、凝集した粒子でも凝集を破壊せずに粒子径を測定することができます。また、圧縮空気でサンプルを分散させる機構を使えば、凝集を分散させた状態での粒子径分布も測定することも出来ます。乾式測定では、分散用の液体を必要としないので、湿式測定よりも測定が簡便で、短時間で行うことが出来ます。

懸濁液やエマルジョンなどの湿式(液体中の試料)の分析では、試料を分散媒で希釈して、光透過率が最適となる濃度にします。そして、その試料をフローセルと呼ばれる透明な測定部に循環させて、測定します。

光透過率は、試料中の粒子の大きさや濃度によって変化します。そのため、粒子のサイズに応じて、最適な光透過率になるように濃度を調整することで、粒子径分布を測定することができます。

循環流路の途中に設けられている超音波プローブは、粒子に超音波を照射して、凝集をほぐすためのものです。凝集粒子は、複数の粒子がくっついてできた粒子です。凝集粒子があると、測定したい一次粒子よりも大きな値が測定され、粒子のサイズを正確に測定することが難しくなります。

超音波プローブを利用することによって、凝集粒子をほぐして、粒子のサイズを測定することができます。

具体的な測定の流れは、以下のとおりです。

この方法は、様々なサイズや濃度のサンプルを測定することができます。また、凝集粒子を分散させることによって、一次粒子の正確な粒子径分布を得ることができます。

通常、粒子径測定は、試料を液体の分散媒で希釈して行われます。これは、粒子のサイズを正確に測定するために、粒子を均一に分散させるためです。

しかし、懸濁液の濃度が高すぎると、光が透過せずに測定することができません。そのため、希釈して測定する必要があります。

しかし、希釈すると、粒子の状態が変化してしまう場合があります。そのため、原液のまま、もしくは原液に近い状態で測定したい場合があります。

そこで、高濃度懸濁液の粒子径測定では、ペーストセルを用いて、セルの光路長を短くする方法が用いられます。

光路長とは、光が通過する距離のことです。光路長を短くすることで、光が透過しやすくなります。

レーザー回折/散乱法では、通常、粒子にレーザー光を照射して、散乱角度ごとの散乱光の強度を測定して粒子径を算出します。しかし、この方法では、粒子の形状の情報を得ることができません。

画像解析法による粒子径測定では、レーザー回折・散乱法に加えて、流路中の粒子の画像を取得します。画像から、粒子の形状や大きさを解析することで、より正確な粒子径測定を行うことができます。

画像解析法による粒子径測定では、以下の情報を得ることができます。

粒子径基準は個数で得られますが、粒子径ごとの頻度に、その粒子径の3乗を掛けることで体積基準への変換も可能です。

分解能と測定可能な最小粒子径

画像解析法の分解能は、検出素子の 1 ピクセル当たりのサイズを指す場合が多く、その下限値は1 μm を切ることもあります。

しかし、この下限値は、測定可能な最小粒子径とは異なります。

測定できる粒子径の下限は、レンズを通して粒子の像を解像することができる光学的特性(光学分解能)で決まります。実際には、光源を含む光学系にもよりますが、形状の情報までがわかるほどの情報を得る場合、粒子径として通常は 5 μm 程度が下限となります。

レーザー回折テクノロジーは、粒子径分布測定の汎用性、精度、効率性が高いため、さまざまな業界で幅広い用途に使用されています。

ここでは、Mastersizer、Spraytec、Insitecのような製品を含むレーザ回折が重要な役割を果たす、主要な分野をいくつか紹介します。

製薬業界では、Mastersizerのようなレーザー回折分析装置が薬剤の微粒子、賦形剤、製剤の特性評価に使用されています。

粒子径分布を精密に制御し、医薬品の均一性と安定性を確保します。

さらに、Spraytecのような装置は、吸入薬物送達システムのスプレー粒子径分布の測定に使用されており、エアロゾルパフォーマンスと薬物送達効率を最適化しています。

レーザー回折テクノロジーは、ポリマー、顔料、触媒などのさまざまな粒子材料の分析に利用されています。

Mastersizerのような装置は、粒子径分布と表面積に関する貴重な洞察を提供し、品質管理とプロセス最適化に役立っています。

さらに、Insitec製品の分析装置は、化学製造プロセスでリアルタイムの粒子径モニタリングを提供しており、製品の一貫性を確保し、廃棄物を最小限に抑えています。

食品および飲料業界では、レーザー回折分析装置が、成分、添加物、粉末の分析において重要な役割を果たしています。

Mastersizerシリーズは、小麦粉、砂糖、スパイスなどの食品成分の粒子径分布の評価に使用されており、食品の望ましい食感を実現しています。

同様に、Spraytec分析装置は、エマルションとサスペンションの粒子径分布の特性評価に使用されており、製品の安定性と保存期間を最適化しています。

MastersizerやInsitecのような装置は、粒子状汚染物質、エアロゾル、堆積物分析用の環境モニタリングアプリケーションに使用されています。

これらの分析装置は、空気と水の品質評価、粒子力学の研究、汚染物質が生態系に与える影響の理解に役立つ貴重なデータを提供します。

Insitec製品のような装置のリアルタイムモニタリング機能により、環境汚染物質に対して早期介入と管理が可能になります。

さまざまな研究分野において、Mastersizer、Spraytec、Insitecのようなレーザ回折分析装置は、粒子径分布、形態、凝集挙動を研究するための有用なツールとして機能します。

材料科学、ナノテクノロジー、コロイド化学などの分野における基礎研究に役立ち、イノベーションと発見を推進しています。

これらの装置の柔軟性と精度により、研究者は新しいアプリケーションを探求し、科学的知識の限界を押し上げることができます。

製造プロセスや工業プロセスでは、レーザー回折テクノロジーは、粒子径パラメータをリアルタイムでモニタリングして制御するために使用されています。Insitecシリーズのような装置は、継続的な粒子径分布測定を提供し、オペレータがプロセス効率を最適化し、製品品質を確保して、廃棄物と生産コストを最小限に抑えられるようにします。Mastersizer分析装置とSpraytec分析装置は、オフラインの粒子径分布測定用の堅牢なソリューションを提供し、さまざまな業界においてプロセスの最適化をサポートしています。

迅速で信頼性の高い粒子径分布測定を提供することで、Mastersizer、Spraytec、Insitecのような製品を含むレーザ回折テクノロジーは、多様な業界に革命をもたらし続けることで、製品開発、品質保証、科学研究の進歩を実現しています。

レーザー回折式粒子径分布測定装置 マスターサイザー製品納入実績1万台以上 レーザー回折式グローバルスタンダード |

Spraytec噴霧粒子およびスプレー液滴径測定 |

インシテックシリーズ堅牢で信頼性の高いリアルタイム粒度分布測定 |

|

|---|---|---|---|

| 技術 | |||

| レーザ回折 | |||

| 分散タイプ | |||

| 乾式 | |||

| スプレー | |||

| 湿式 | |||

| 測定範囲 | 0.01µm - 3500µm | 0.1µm - 2000µm | 0.1µm - 2500µm |